FAUST, A. The Neo-Assyrian Empire in the Southwest: Imperial Domination and Its Consequences. Oxford: Oxford University Press, 2021, 400 p. – ISBN 9780198841630.

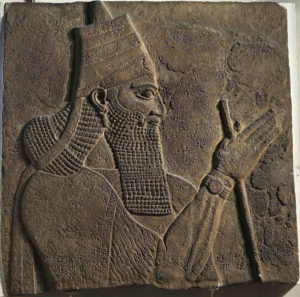

Usando uma abordagem de baixo para cima [a bottom-up approach], este livro utiliza as muitas informações disponíveis na região da Palestina para reconstruir sua demografia e economia antes das campanhas assírias e depois delas. Comparar esses dois instantâneos nos força a apreciar as transformações que a ocupação imperial trouxe em seu rastro e a repensar alguns conhecimentos aceitos sobre a natureza do controle assírio. Isto é seguido por uma análise das atividades assírias reais na região, e a realidade no sudoeste do Antigo Oriente Médio é então comparada com a de outras regiões. Essa comparação, mais uma vez, nos obriga a levar em conta as diferenças encontradas, resultando em uma melhor apreciação dos fatores que influenciaram a expansão imperial, as considerações que levaram à anexação e os métodos imperiais de controle, desafiando algumas antigas convenções sobre o desenvolvimento do império assírio. Isso leva a um exame do império assírio em comparação com outros antigos impérios do Antigo Oriente Médio, analisando a maneira como os impérios antigos controlavam províncias remotas. Rever o desenvolvimento dos antigos impérios expõe não apenas a natureza da dominação assíria, mas também uma das principais mudanças na

das campanhas assírias e depois delas. Comparar esses dois instantâneos nos força a apreciar as transformações que a ocupação imperial trouxe em seu rastro e a repensar alguns conhecimentos aceitos sobre a natureza do controle assírio. Isto é seguido por uma análise das atividades assírias reais na região, e a realidade no sudoeste do Antigo Oriente Médio é então comparada com a de outras regiões. Essa comparação, mais uma vez, nos obriga a levar em conta as diferenças encontradas, resultando em uma melhor apreciação dos fatores que influenciaram a expansão imperial, as considerações que levaram à anexação e os métodos imperiais de controle, desafiando algumas antigas convenções sobre o desenvolvimento do império assírio. Isso leva a um exame do império assírio em comparação com outros antigos impérios do Antigo Oriente Médio, analisando a maneira como os impérios antigos controlavam províncias remotas. Rever o desenvolvimento dos antigos impérios expõe não apenas a natureza da dominação assíria, mas também uma das principais mudanças na

natureza do controle imperial na antiguidade.

Na introdução diz o autor:

Antes de mais nada devemos apresentar informações básicas do pesquisa acadêmica sobre os impérios em geral, sobre o império assírio e seu domínio no sudoeste do Antigo Oriente Médio e sobre as fontes de informação para este estudo (p. 1-31).

Depois disso é que ele apresenta a estrutura do livro nas p. 31-34.

O livro inclui os seguintes capítulos:

Capítulo 2 (‘Antes do Império: o Levante Sul no século VIII AEC’) estabelece as bases para a pesquisa. Para entender o impacto da dominação imperial assíria, é preciso reconstruir a realidade da região antes da chegada do império e, portanto, este capítulo descreve a florescente sociedade de meados do século VIII AEC, sua distribuição na região e a importância econômica das várias regiões.

O capítulo 3 (‘”Ai da Assíria, vara da minha ira”: a conquista assíria do sudoeste’) descreve brevemente a interação assíria com o sudoeste, desde os primeiros contatos no século IX AEC até as conquistas do último terço do século VIII AEC. No final deste século, toda a área estava, direta ou indiretamente, sob controle assírio. O norte estava dividido entre províncias assírias, enquanto o sul era composto principalmente por clientes semiautônomos.

O Capítulo 4 (‘Sob o Império: povoamento e demografia na fronteira sudoeste do Império Assírio no século VII AEC’) descreve o povoamento e a demografia no período de controle assírio. A comparação com as informações fornecidas no capítulo 2 nos permite estimar quais foram as consequências da presença imperial. A evidência mostra que as províncias do norte foram devastadas, enquanto o reino cliente prosperou e, além disso, pela primeira vez na história o sul floresceu mais do que o norte. O declínio dramático do norte é exemplificado também pelo grande número de nomes de lugares que foram esquecidos após as conquistas assírias. O capítulo termina com um apêndice sobre o significado demográfico das deportações.

O Capítulo 5 (‘Prosperidade, depressão e o Império: desenvolvimentos econômicos no sudoeste durante o século VII AEC’) reconstrói a economia da região durante o período do domínio assírio e a especialização econômica que tipificou esse período. O capítulo é acompanhado por dois apêndices, um sobre a importância das importações gregas do final do século VII para a compreensão dos padrões econômicos no período do domínio assírio, e o segundo revisando brevemente o desenvolvimento da indústria do azeite – um tópico que é proeminente em muitas discussões da economia imperial assíria – no tempo e no espaço. A evidência mostra que enquanto o sul (e Tiro) desenvolveu e participou do comércio internacional, as províncias não produziram muito excedente e não participaram de nenhum comércio significativo.

Capítulo 6 (‘Assírios no sudoeste? Administração e presença’) analisa as evidências relevantes para a presença real da administração ou indivíduos assírios na região, por exemplo, na forma de documentos administrativos assírios, edifícios assírios e muito mais. Uma vez identificadas, a natureza das evidências e sua distribuição são avaliadas para saber o quanto a administração estava envolvida no funcionamento do Levante Sul e onde ela operava. A evidência mostra que a administração era muito limitada, e os dados limitados vêm principalmente das periferias das províncias devastadas.

O Capítulo 7 (‘O Império no sudoeste: reconstruindo a atividade assíria nas províncias’) examina, à luz das informações fornecidas nos capítulos anteriores, a forma como o império operava nas províncias do sudoeste, incluindo a atividade dos governadores locais, a deportação de parte da população e a fixação de deportados estrangeiros. A evidência mostra que a maioria das províncias não tinha muita importância para as autoridades imperiais, que concentravam seus esforços nas fronteiras voltadas para os clientes florescentes.

O Capítulo 8 (‘Respostas locais ao Império: da resistência armada à integração’) é diferente dos capítulos anteriores, pois não se concentra no império e suas atividades, mas nas respostas locais ao seu domínio. Embora tais estudos tenham sido realizados em outros impérios, eles são um tanto raros em relação ao império assírio. O presente estudo de caso, no entanto, tem uma série de vantagens. Além do grande banco de dados arqueológico disponível, temos uma fonte textual única, refletindo a voz de (alguns dos) conquistados, ou seja, a Bíblia Hebraica. Notavelmente, a maioria dos textos de cenários imperiais, se é que existem, representam a visão imperial, e a Bíblia Hebraica, embora complexa como fonte histórica, fornece insights sobre as visões locais do domínio imperial. As linhas discretas de evidência nos permitem reconstruir as respostas locais ao domínio assírio em diferentes unidades políticas e por vários grupos dentro dessas unidades, desde a resistência armada, passando por formas mais sutis de resistência, até a cooperação, colaboração e até integração.

O capítulo 9 (‘”Eles criam uma desolação e a chamam de paz”: reexaminando a natureza da paz imperial’) revisa o conceito de paz assíria que se tornou popular ao longo dos anos para descrever a economia próspera durante o período de controle assírio, quando não há guerras internas ou campanhas imperiais evidentes. As informações fornecidas nos capítulos anteriores, no entanto, colocam algumas dúvidas sobre a aplicabilidade do termo para o período em discussão, uma vez que as províncias do sudoeste foram devastadas, e apenas as regiões fora dos limites oficiais da Assíria prosperaram. Posteriormente, o capítulo reavalia não apenas a paz assíria, mas também o conceito geral de “paz imperial” que foi “importado” de Roma (a Pax Romana) para quase todos os contextos imperiais.

O capítulo 9 (‘”Eles criam uma desolação e a chamam de paz”: reexaminando a natureza da paz imperial’) revisa o conceito de paz assíria que se tornou popular ao longo dos anos para descrever a economia próspera durante o período de controle assírio, quando não há guerras internas ou campanhas imperiais evidentes. As informações fornecidas nos capítulos anteriores, no entanto, colocam algumas dúvidas sobre a aplicabilidade do termo para o período em discussão, uma vez que as províncias do sudoeste foram devastadas, e apenas as regiões fora dos limites oficiais da Assíria prosperaram. Posteriormente, o capítulo reavalia não apenas a paz assíria, mas também o conceito geral de “paz imperial” que foi “importado” de Roma (a Pax Romana) para quase todos os contextos imperiais.

O capítulo 10 (‘Império planejado? Políticas imperiais e planejamento e a conquista do sudoeste’) usa as informações detalhadas disponíveis do sudoeste, que nem sempre se encaixam em várias generalizações sobre as políticas imperiais assírias (baseadas em estudos de outras províncias), para reavaliar essas máximas, e oferece algumas observações sobre as possíveis causas para os diferentes tratamentos e estratégias. O capítulo discute as várias considerações que podem ter influenciado o tratamento diferenciado (I) de diversas partes do império assírio (comparando diferentes províncias); e (II) de impérios em geral (por exemplo, comparando o tratamento das mesmas regiões ao longo do tempo). O capítulo conclui com uma nova análise do processo que levou à conquista da área e à anexação de sua parte norte pela Assíria, e da estratégia imperial assíria.

O capítulo final (‘Uma província longe demais? O Império assírio, sua fronteira sudoeste e a dinâmica da expansão, conquista e governo imperial’) analisa brevemente como se desenrolou o domínio imperial no sudoeste, quais foram as consequências das conquistas e o estabelecimento de províncias em grande parte da área, e os processos que ocorreram durante o século de domínio assírio. O capítulo revisa as principais conclusões do livro sobre a atividade imperial no sudoeste e as considerações que parecem ter orientado suas políticas em geral, e discute as implicações disso no estudo das estratégias imperiais em geral. Baseada nas diferenças de como os impérios neoassírio, neobabilônico e persa trataram suas províncias remotas, a última parte do capítulo discute as implicações desta pesquisa para o estudo do desenvolvimento histórico dos impérios, e da ‘revolução aquemênida’, que quebrou as limitações do tamanho dos impérios impostas pelas mentalidades imperiais anteriores.

Avraham Faust é Professor de Arqueologia na Universidade Bar-Ilan, Israel.

Nota sobre a frase do título

A frase do título está em um texto do Tácito, historiador romano (ca. 56 – ca.120 d.C.), que a atribui a Cálgaco. A citação diz, em latim: Auferre trucidare rapere falsis nominibus imperium, atque ubi solitudinem faciunt, pacem appellant (Agricola 30.4).

Poderia ser traduzida assim: Ao roubo, à matança, à pilhagem, eles dão o nome mentiroso de império; eles criam uma solidão e a chamam de paz.

De acordo com Tácito, Cálgaco foi um chefe da Confederação Caledônia que lutou contra o exército romano de Gnaeus Julius Agricola [sogro de Tácito] na Batalha de Mons Graupius no norte da Escócia em 83 ou 84 d.C. A única fonte histórica que o apresenta é esta obra, Agrícola, de Tácito.

Tácito escreveu um discurso que atribuiu a Cálgaco, dizendo que Cálgaco o proferiu antes da Batalha de Mons Graupius. A frase citada está neste discurso. Especialistas desconfiam, e muito, da veracidade do discurso.

Sobre isto, conferir CAMPBELL, D. B. Mons Graupius AD 83: Rome’s battle at the edge of the world. Oxford: Osprey Publishing, 2010, p. 33-35. Este autor diz:

Era adequado ao estilo oratório de Tácito retratar Cálgaco discursando para seus guerreiros reunidos antes da batalha, então ele forneceu devidamente um emocionante discurso de 70 linhas para o chefe (Tacitus, Agricola 30-32). Outros escritores clássicos seguiram a mesma tradição de inventar discursos. Embora, como biógrafo de Agrícola, Tácito fosse obrigado a fornecer informações factuais sobre seu assunto, como escritor na tradição de Cícero e Salústio, ele era igualmente obrigado a produzir uma obra literária. É digno de nota que seu amigo, o jovem Plínio, emulava conscientemente elementos do Agrícola em seu próprio Panegírico para o imperador Trajano. Assim, podemos imaginar gerações inteiras de gramáticos romanos treinando seus jovens alunos com repetidas recitações do discurso de Cálgaco.

O discurso claramente não é uma declaração típica da estratégia caledoniana. No entanto, é interessante como uma afirmação do que um romano contemporâneo pensava que as observações de um estrangeiro poderiam ser, mesmo que estejam envoltas no estereótipo do bárbaro jactancioso. Pode, de fato, ter sido a opinião do próprio Tácito sobre o comportamento do exército romano, quando ele colocou na boca de Cálgaco a seguinte acusação: Ao roubo, à matança, à pilhagem, eles dão o nome mentiroso de império; eles criam uma solidão e a chamam de paz (Agricola 30.4).

“Hoje”, Tácito imagina Cálgaco dizendo, “marcará o início da liberdade para toda a Grã-Bretanha” (Agricola 30.1). Os 40 anos anteriores de ocupação romana viram outras batalhas travadas, mas agora, finalmente, os romanos chegaram ao fim do mundo. “Somos o último povo na terra e o último povo livre”, como o historiador A. R. Birley traduz um dos epigramas maravilhosamente concisos de Tácito (Agricola 30.3: nos terrarum ac libertatis extremos). Ele faz uma distinção entre os povos que, conquistados, mais tarde se revoltam, uma vez que tiveram tempo de lamentar sua submissão a Roma. “Lutaremos, vigorosos e indomáveis, pela liberdade e não pelo arrependimento” (Agricola 31.4). O que quer que Cálgaco tenha dito na véspera da batalha, podemos ter certeza de que o plano caledoniano era defender seus lares diante do imperialismo romano.

Using a bottom-up approach, this book utilizes the unparalleled information available from the region to reconstruct its demography and economy before the Assyrian campaigns, and after them. Comparing these two snapshots forces us to appreciate the transformations the imperial takeover brought in its wake, and to rethink some accepted wisdom on the nature of Assyrian control. This is followed with an analysis of the actual Assyrian activities in the region, and the reality in the southwest is then compared to that in other regions. This comparison, once again, forces us to account for the differences encountered, resulting in a better appreciation of factors influencing imperial expansion, the considerations leading to annexation, and the imperial methods of control, challenging some old conventions about the development of the Assyrian empire and its rule. This leads to an examination of the Assyrian empire in comparison to other ancient Near Eastern empires, analysing the way ancient empires controlled remote provinces. Reviewing the development of ancient empires exposes not only the nature of Assyrian domination, but also one of the major changes in the nature of imperial control in antiquity, and to what we call the Achaemenid revolution.

The Structure of the Book

Following this introduction, the book includes the following chapters.

Chapter 2 (‘Before the Empire: The Southern Levant in the 8th Century BCE’) lays the foundation for the research. In order to understand the impact of Assyrian imperial domination, one must reconstruct the reality on the ground before the arrival of the empire, and therefore this chapter describes the flourishing settlement of the mid-eighth century BCE, its distribution across the landscape, and the economic significance of the various regions.

Chapter 3 (‘Ah, Assyria, the Rod of My Anger’: The Assyrian Takeover of the Southwest’) briefly outlines the Assyrian interaction with the southwest, from the first contacts in the ninth century BCE to the conquests of the last third of the eighth. By the end of this century, the entire area was, directly or indirectly, under Assyrian control. The north was divided between Assyrian provinces, whereas the south was mostly comprised of semi-autonomous clients.

Chapter 4 (‘Under the Empire: Settlement and Demography in the Southwestern Margins of the Assyrian Empire in the Seventh Century BCE’) describes the settlement and demography in the period of Assyrian control. Comparison with the information provided in Chapter 2 allows us to estimate what were the consequences of the imperial takeover. The evidence shows that the provinces in the north were devastated, whereas the client kingdom prospered and, moreover, for the first time in history the south flourished more than the north. The dramatic decline in the north is exemplified also by the large number of place names that were forgotten following the Assyrian conquests. The chapter ends with an appendix on the demographic significance of deportations.

Chapter 5 (‘Prosperity, Depression, and the Empire: Economic Developments in the Southwest during the Seventh Century BCE’) reconstructs the economy of the region during the period of Assyrian rule, and the economic specialization that typified this period. The chapter is accompanied by two appendices, one on the importance of late seventh century Greek imports for understanding economic patterns in the period of Assyrian rule, and the second briefly reviewing the development of the olive oil industry—a topic that is prominent in many discussions of Assyrian imperial economy—in time and space. The evidence shows that while the south (and Tyre) developed and participated in international trade, the provinces did not produce much surplus, and did not take part in any significant trade.

Chapter 6 (‘Assyrians in the Southwest? The Evidence for Assyrian Administration and Presence’) reviews the relevant evidence for the actual presence of Assyrian administration or individuals in the region, for example in the form of Assyrian administrative documents, Assyrian buildings, and more. Once identified, the nature of the evidence and their distribution is assessed in order to learn how much administration was involved in the running of the Southern Levant, and where it operated. The evidence shows that administration was very limited, and the limited data comes mostly from the fringes of the devastated provinces.

Chapter 7 (‘The Empire in the Southwest: Reconstructing Assyrian Activity in the Provinces’) examines, in light of the information provided in the previous chapters, the way the empire operated in the southwestern provinces, including the activity of the local governors, the deportation of some of the population, and the settling of foreign deportees. The evidence shows that most of the provinces were not of much significance for the imperial authorities, which concentrated their efforts on the frontiers facing the flourishing clients.

Chapter 8 (‘Local Responses to the Empire: From Armed Resistance to Integration’) is different from previous chapters in that it focuses not on the empire and its activities, but rather on the local responses to its rule. While such studies were conducted on other empires, they are somewhat rare regarding the Assyrian empire. The present case study, however, has a number of advantages. In addition to the large archaeological database available, we have a unique textual source, reflecting the voice of (some of) the conquered, i.e. the Hebrew Bible. Notably, most imperial settings texts, if they exist at all, represent the imperial view, and the Hebrew Bible, as complex as it is as a historical source, provides insights into the local views of imperial rule. The discrete lines of evidence allow us to reconstruct the local responses to Assyrian rule in different political units, and by various groups within these units, from armed resistance, through subtler forms of resistance, to cooperation, collaboration, and even integration.

activities, but rather on the local responses to its rule. While such studies were conducted on other empires, they are somewhat rare regarding the Assyrian empire. The present case study, however, has a number of advantages. In addition to the large archaeological database available, we have a unique textual source, reflecting the voice of (some of) the conquered, i.e. the Hebrew Bible. Notably, most imperial settings texts, if they exist at all, represent the imperial view, and the Hebrew Bible, as complex as it is as a historical source, provides insights into the local views of imperial rule. The discrete lines of evidence allow us to reconstruct the local responses to Assyrian rule in different political units, and by various groups within these units, from armed resistance, through subtler forms of resistance, to cooperation, collaboration, and even integration.

Chapter 9 (‘“They Make a Desolation and They Call it Peace”: Re-Examining the Nature of the Imperial Peace’) reviews the concept of Assyrian peace that became popular over the years to describe the prospering economy during the period of Assyrian control, when no internal wars or imperial campaigns are evident. The information provided in the previous chapters, however, casts some doubt on the applicability of the term for the period under discussion, since the provinces in the southwest were devastated, and only the regions outside the official boundaries of Assyria prospered. Subsequently, the chapter re-evaluates not only the pax Assyriaca, but also the general concept of ‘imperial peace’ which was ‘imported’ from Rome (the pax Romana) into almost all imperial contexts.

Chapter 10 (‘Empire by Design? Imperial Policies and Planning and he Conquest of the Southwest’) uses the detailed information available from the southwest, which does not always fit various generalizations regarding Assyrian imperial policies (based on studies from other provinces), to reevaluate these maxims, and offers some bservations regarding the possible causes for the different treatment and strategies. The chapter discusses the various considerations that might have influenced the differentiated treatment (i) of diverse parts of the Assyrian empire (by comparing different provinces); and (ii) of empires at large (e.g. by comparing the treatment of the same regions over time). The chapter concludes with a new analysis of the process which led to the conquest of the area and the annexation of its northern part by Assyria, and of the Assyrian imperial strategy.

The final chapter (‘A Province Too Far? The Assyrian Empire, Its Southwestern Margins, and the Dynamics of Imperial Expansion, Conquest, and Rule’) briefly reviews how imperial rule in the southwest unfolded, what were the consequences of the conquests and the establishment of provinces in large parts of the area, and the processes that took place during the century of Assyrian rule. The chapter reviews the main conclusions of the book concerning the imperial activity in the southwest, and the considerations that appeared to have guided its policies in general, and discusses the implications of this on the study of imperial strategies at large. Based on the differences in the ways the Neo-Assyrian, the Neo-Babylonian, and the Persian empires treated their remote provinces, the last part of the chapter discusses the implications of this research for the study of historical development of empires, and the ‘Achaemenid revolution’, which broke the limitations on the size of empires posed by earlier imperial mindsets.

de Aristóbulo II e Hircano II, entrando definitivamente para a família asmoneia. Herodes Magno governa o povo judeu durante 34 anos (37-4 a.C.).

de Aristóbulo II e Hircano II, entrando definitivamente para a família asmoneia. Herodes Magno governa o povo judeu durante 34 anos (37-4 a.C.). Until his death in 4 BCE, Herod the Great’s monarchy included territories that once made up the kingdoms of Judah and Israel. Although he ruled over a rich, strategically crucial land, his royal title did not derive from heredity. His family came from the people of Idumea, ancient antagonists of the Israelites.

Until his death in 4 BCE, Herod the Great’s monarchy included territories that once made up the kingdoms of Judah and Israel. Although he ruled over a rich, strategically crucial land, his royal title did not derive from heredity. His family came from the people of Idumea, ancient antagonists of the Israelites.